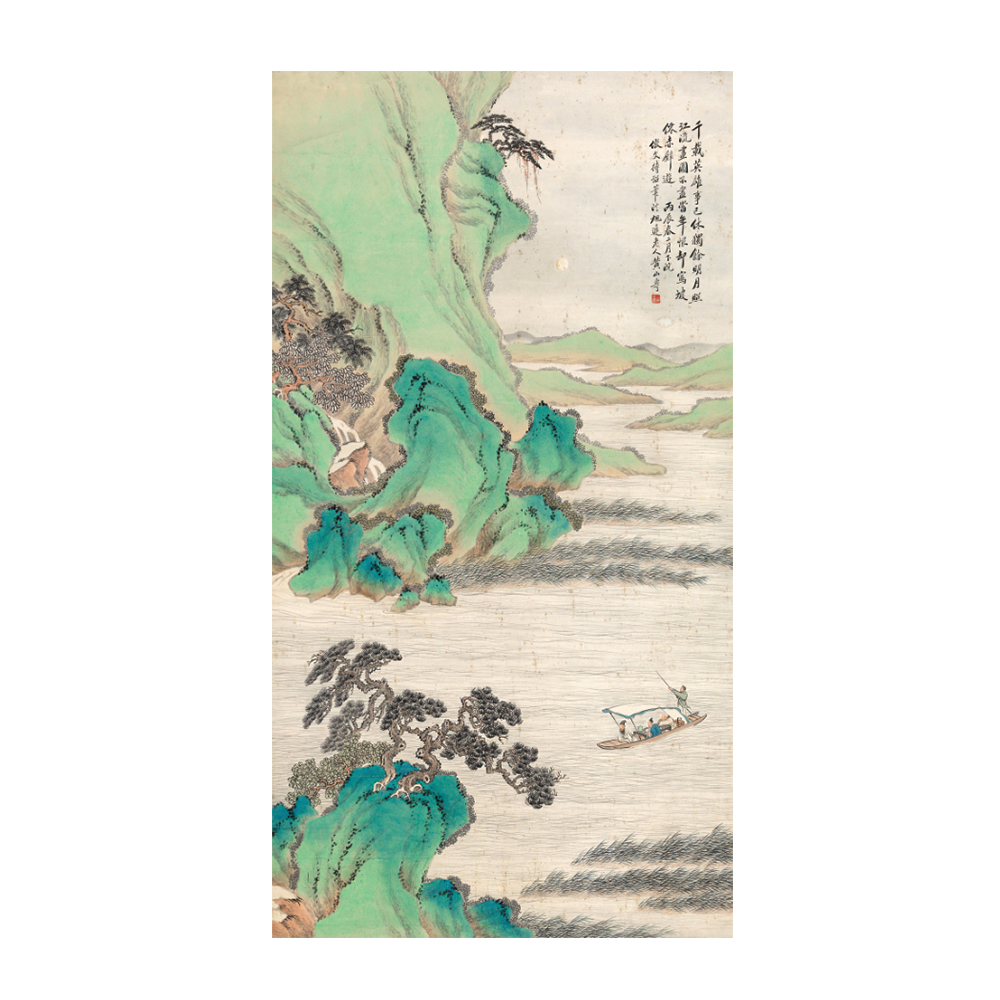

在近現代文人畫收藏的 “隐逸賽道” 中,張大千的〈淵明采菊圖〉憑著 “以墨為骨,以彩為韻” 的絕世風華,成為藏家眼中 “最懂陶淵明精神的藝術珍品”。这类作品尺寸暗藏閒情密碼,主流為立軸 130-135cm×65-70cm,中幅 80-120cm×30-60cm,小品 70-80cm×30-40cm,器形长宽比多接近 2:1 的文人構圖比例,既适配齋堂懸掛的清雅氣韻,又為陶淵明 “採菊東籬” 的神態與田園場景預留刻畫空間,卻在尺幅之間將 “工筆勾勒與寫意暈染” 融合到極致。133cm 高的立軸上,陶淵明身長 82cm 卻身姿飄逸,衣帶線條長達 65cm 仍遒勁流暢,手中菊花僅 4cm 直徑仍層次分明。就是這件 “藏着筆墨與隱逸魂的藝術重器”,近年在拍場屢創佳績,難道這 133cm 的軸高之上,真的藏着讓人心動的 “收藏密碼”?

不同尺寸的〈淵明采菊圖〉系列作品,被張大千打造成 “隐逸氣韻的視覺分級”。以 2023 年嘉德香港拍出 110.4 萬港元的〈淵明采菊圖〉立軸為例,畫芯縱 133cm,橫 66cm,整體呈 “縱向舒展構圖”—— 陶淵明居於畫面右側,身長 82cm,佔據畫面三分之二高度,恰好凸顯其 “抬首望南山” 的核心氣質;左側留白 28cm,題款 “戊戌秋日大千張爰寫於摩耶精舍” 僅佔 3×35cm,與背景疏林形成 “人與自然的對話”。最絕的是 “尺寸與閒情的黃金配比”:133cm 的高度讓疏林遵循 “縱向延伸” 原則,枝條從頂部垂至人物肩頭長達 95cm,腳下菊叢僅 12cm 見方,完美還原 “咫尺見丘壑” 的意境;66cm 的橫寬容納東籬景致,籬笆線條長達 50cm,與手中 4cm 的菊花形成強烈對比,視覺上強化 “闊與細” 的反差。相比之下,同題材小品更顯精煉:1940 年作〈淵明采菊〉(縱 73.5cm,橫 34cm),人物縮減至 48cm 高,卻通過 “半身特寫” 技法,讓面部皺紋線條僅 0.1cm 仍清晰可辨,神態更具穿透力。

張大千〈淵明采菊圖〉的誕生,藏着藝術家的 “技法把控與尺幅哲思”。作為融合傳統文人畫與西畫光影的大師,他以 “形神兼備” 為創作核心,將工筆線描與寫意潑墨融合,尺寸選擇直接影響气韵表達:70-80cm 多為即興小品,側重捕捉人物瞬間神態;80-120cm 屬精心構思的中幅創作,需兼顧人物與簡易場景;而 130-135cm 的立軸因需表現 “田園縱深感”,存世量不足同題材作品的 5% 。工藝上的絕竅在 “筆法與尺幅的共舞”:如 133cm 的立軸,陶淵明衣紋用 “鐵線描” 勾勒,線條粗細從 0.3cm 漸變至 0.1cm,模擬麻布的質感;面部以 “淡墨打底、濃墨點睛”,僅用 0.2cm 的墨點就傳達出閒適神情,這正是張大千 “畫眼” 的絕技。更考驗功力的是 “菊花細節”:僅 4cm 直徑的菊叢,用 “點染法” 勾勒花瓣,每片花瓣僅 0.5cm 卻層次分明,放大鏡下可見墨色暈化邊緣,這項技法連徐悲鴻都贊為 “文人畫的極致”。

在拍场上,〈淵明采菊圖〉系列向來是 “近現代文人畫的硬通貨”,年代、尺寸與題跋完整度直接決定成交價。

2023 年澳門多祿溙國際拍賣中,〈淵明采菊圖〉立軸(縱 133cm,橫 66cm,設色紙本,帶 “大千居士” 鈴印),從 10 萬港元起拍,最終以1200,0000 港元 成交,創同尺寸題材近年新高

2017 年某拍賣會中,〈陶淵明賞菊〉镜心(縱 105cm,橫 51cm,水墨紙本,1948 年作),以1,100,000 元人民幣落槌,印證中年時期作品的收藏價值

2014 年廣東小雅齋秋拍中,〈采菊東籬下〉镜心(縱 116cm,橫 59cm,設色紙本,帶 “張爰之印”),以1,800,000 元人民幣起拍,最終高價成交,展現大尺幅作品的價值潛力

2019 年西泠印社春拍中,〈淵明采菊〉小品(縱 86cm,橫 31.5cm,水墨紙本,1947 年作),以860,000 元人民幣拍出,可見小品題材的市場熱度 。

2026 年,澳门多禄溙国际拍卖将以更专业的服务、更开放的视野、更精准的运作,打造一场高水准的艺术品拍卖会。若阁下有意委托藏品,或需咨询鉴定、评估事宜,欢迎通过以下方式与我们取得联系:

澳门多錄溙國際拍賣全球徵集征集部鄧主任

聯繫電話+85257491379

WhatsApp:+852 57491379

澳门多錄溙全球唯一官方郵箱dorothyauctions@gmail.com

从一件藏品的初鉴,到一场拍卖的圆满落槌,多禄溙始终以 “尊重艺术、服务藏家” 为初心。我们坚信,每一件珍贵藏品都承载着独特的文化记忆与艺术价值,而我们的使命,便是为这份价值搭建桥梁,让艺术在交易中传承,让藏家在合作中共赢。2026 春季澳门拍卖会,期待与阁下并肩,共赴艺术与财富的双重盛宴。

為何這 133cm 的〈淵明采菊圖〉能成為藏家追逐的目標?關鍵在 “三重稀缺價值”:一是 “尺幅與气韵的匹配度”,130-135cm 的立軸是張大千高士畫的 “黃金尺幅”—— 既能通過大尺幅展現 “田園遼闊” 的氣勢,又能以精細筆法刻畫 “隱逸閒情” 的細節,他曾說 “此等尺幅可容文人之骨與山水之韻”,存世同尺幅〈淵明采菊圖〉僅 10 件 ;二是 “技法不可複製性”,張大千的 “工寫結合” 看似簡單,實則需掌握 “線與墨的平衡”,工筆線條與寫意背景交融自然,現代仿品雖能仿外形,卻無法還原 “墨分五色” 的韻味 ;三是 “文化附加值”,陶淵明是中國隐逸文化的核心符號,張大千將傳統文人精神與個人笔墨風格結合,133cm 的尺幅將這種 “經典與創新的碰撞” 具象化,兼具 “賞玩功能” 與 “文化紀錄” 價值,是藏家眼中 “可遇不可求的文人重器”。如今再觀這件作品,目光觸及的不只是墨色深淺,更是半世紀前藝術家對隐逸精神的深情演繹 —— 原來真正的文人珍寶,從來不止是 “掛軸”,更是藏在尺幅裡的千年閒情傳奇,讓每個見到它的人,都能感受到那份 “大軸雖重,載得下滿紙東籬夢” 的震撼。